1官方理由 基于城市交通现状和安全考虑

刚刚过去的四月份对于共享电动车来说绝对是一个灾难性的月份,在北京出台的《北京市鼓励规范发展共享自行车的指导意见(试行)》征求意见稿中明确表示暂不发展使用共享电动车后,上海也在四月末推出了类似指导意见,原本要起势的共享电动车突然在中国两个最重要城市被政策性叫停,共享电动车突然成为众矢之的。【关于电动车的一个小调查,欢迎大家参与】

●官方理由 基于城市交通现状和安全考虑

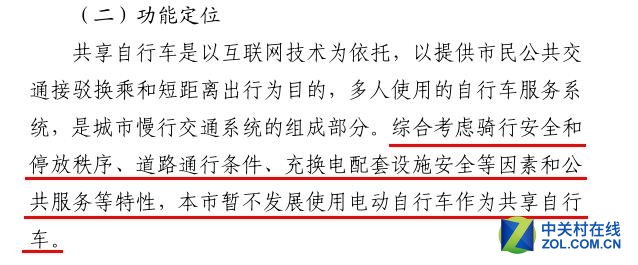

无论是北京还是上海,在其发布的《指导意见》中都对于为何暂不发展共享电动车进行了解释,其中北京市交通委解释称“综合考虑骑行安全和停放秩序、道路通行条件、充换电配套设施安全等因素和公共服务等特性,本市暂不发展使用电动自行车作为共享自行车”。

上海的解释也是如出一辙,“结合上海城市发展规划、公交优先发展战略、道路通行条件和交通安全状况,上海市不发展共享电动自行车”。

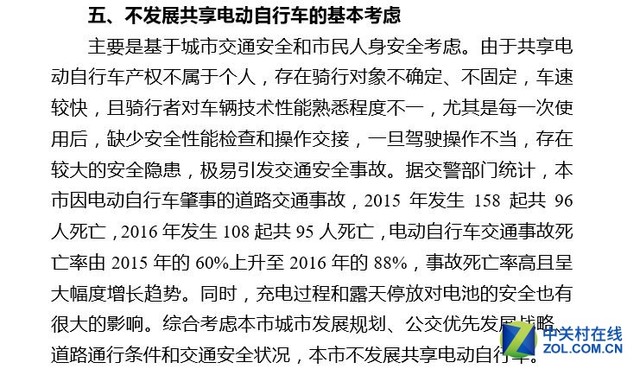

此外,上海市针对暂不发展共享电动车这一意见还进行了进一步的解释:这主要是基于城市交通安全和市民人身安全考虑。由于共享电动自行车产权不属于个人,存在骑行对象不确定、不固定,车速较快,且骑行者对车辆技术性能熟悉程度不一,尤其是每一次使用后,缺少安全性能检查和操作交接,一旦驾驶操作不当,存在较大的安全隐患,极易引发交通安全事故。同时,充电过程和露天停放对电池的安全也有很大的影响。综合考虑本市城市发展规划、公交优先发展战略、道路通行条件和交通安全状况,本市不发展共享电动自行车。

2安全的名义 共享电动车安全性真的堪忧?

●安全的名义 共享电动车安全性真的堪忧?

无论是北京还是上海,指导意见中都不约而同的提到了安全。诚然,一项服务的推出首先是要建立在能够保障用户和公众安全的前提下,但是共享电动车的安全性真的堪忧么?

说到安全问题,笔者认为应该分为两个方面来考虑。一方面是用户在骑行过程中的安全,而另一方面则是在维保过程中的安全。

在骑行安全上,电动车的名声似乎并不算好。《扬子晚报》四月份的一篇关于南京市交通事故数据分析显示,据不完全统计,南京目前注册登记的电动车有300多万辆,而南京市区发生的交通事故,50%以上与电动车有关,并呈上升趋势,今年一季度,南京涉及电动车的交通事故导致40人死亡。

无锡市电动车事故中死亡人数占比连续上升(图源:无锡新传媒)

不只是南京,笔者在网络上找到不少城市关于电动车发生事故的统计数据,太原、济南、衢州、无锡、扬州等城市由于电动车引发或者涉及电动车的交通事故比例也相当高,而造成电动车驾驶员死亡的案例更是比比皆是。

当然,很多事故起因是电动车违反交通法规,有朋友可能觉得因为一部分人对于交通安全的漠视所引发的事故不足以说明电动车本身不安全,但是看看每天共享单车大军中随意闯红灯逆行胡乱停车的用户数量,寄希望于共享电动车用户能够遵守交通法规,这无异于痴人说梦。

至于维保安全,如果共享电动车大面积投放,车辆数量也将会是十万量级(上海目前已经投放了大约6万辆共享电动车),如何保证每一辆车刹车可靠、电池工作状态良好?这几乎是不可能完成的任务。

3现有道路压力大 共享电动车还有空间吗?

●现有道路压力大 共享电动车还有空间吗?

除了安全因素之外,现有道路交通压力也成为了两个超级城市拒绝共享电动车的另一项重要理由。这个理由合理吗?笔者认为只是部分合理,盲目限制发展似乎有些矫枉过正。

以北京为例,现有路网的自行车道建设并不完善,部分路段自行车道较为宽阔,即便有机动车辆违停也并不妨碍非机动车正常行驶,但更多的路段非机动车道狭窄逼仄,部分路段非机动车道甚至仅容一辆自行车通过,在早晚高峰期间,机动车、电动车和自行车混行的局面严重拉低了正常的交通效率,在此情况下暂不发展共享电动车倒也合情合理。

目前很多城市主城区没有多余道路资源分配给电动自行车

另一方面,共享单车(自行车)的主力距离覆盖区间在0-10Km,而电动车的主力距离区间集中在6-15Km,这一距离区间与自行车和公共交通的距离区间重合,在政府大力倡导公共交通的大背景下,显然没有足够的理由再去挤占拥挤的道路资源来支持共享电动车的发展。

道路资源紧张是一个重要因素,它可以代表城市部分区域的现状,但是它却无法代表整个城市的道路规划建设水平。

在城市实际情况中,道路资源紧缺的地区往往集中在城市中心区域以及重要的功能区,但部分区域的状况并不能很好地代表整体状况。在一些城市的新区已经规划有宽阔的非机动车道,其他配套设施也较为完善,而公共交通的密度却不及城市中心区域水平,在这样的环境中共享电动车可以作为公共交通不足的补充。

4不是针对谁 暂禁也是不得已而为之

●不是针对谁 暂禁也是不得已而为之

北京禁完上海禁,难道政策的制定者早已脱离人民群众,看不见广大劳苦大众每天通勤的辛苦,只求自己管理方便?官老爷是想让你们自己去买电动车,以后电动车强制上牌上保险,人家又可以大赚一笔,哪里管你屁民方便不方便。这是很多阴谋论者的想法,但事实果真如此么?

截图自某论坛的《为什么禁止电动车》

事情显然不像阴谋论者所言。共享电动车某种程度上应该算作是共享单车的延伸,但是它所解决的并非最后一公里的问题,因为这部分已经被共享单车基本解决掉了,所以共享电动车实际上反映出的更多是一种对于公共交通的无奈。举个例子,10Km的路程,公交车15分钟跑完,但我可能等车就要20分钟,还不算路上堵车的时间,骑ofo需要半小时并且累一身汗,共享电动车就成为了一种兼顾效率和舒适性的交通工具。

其实早在共享单车刚刚推出时,关于共享单车是否要禁止的问题也曾经被广泛讨论过一段时间,但是公共交通短期内无望解决最后一公里这一棘手的问题,共享单车被民众普遍接受,加之其与绿色出行的理念契合,自然而然成为了一种符合民意提升效率的流行风尚。

共享电动车却并不走运,最后一公里已经有了暂时的解决方案,公共交通正在不断补充,同时安全隐患问题短期内无解,暂时禁止共享电动车也只能算是不得已而为之的下策。

5划重点 共享电动车折射公共交通不足

●共享电动车折射公共交通不足 提升服务水平才是破局之道

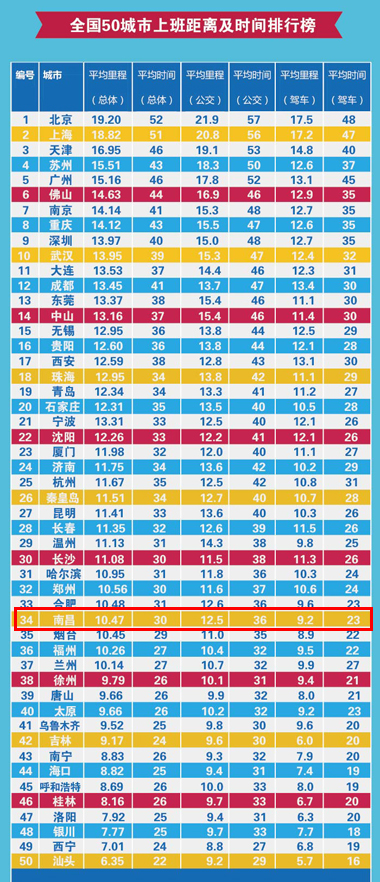

无论是个人电动车还是共享电动车,它们实际上反映的是城市规划中的先天不足。据不完全统计,北京、上海、天津、苏州、广州、佛山、南京、重庆、深圳等城市上班族每天的公交通勤时间已经超过48分钟,通勤距离也普遍在15公里以上,值得注意的是,这些城市也是电动车保有量和使用量较高的城市。

曾经看过某网友的留言,“电动车冬天冷夏天热,风吹日晒,骑车防交警停车防小偷,要不是公交车挤不上等不来还各种堵,谁XX愿意骑电动车”,相信这位网友说出了很多电动车用户的心里话。公共交通服务的不足为共享电动车发展提供了机会。

共享电动车的存在恰恰证明了民众的出行需求,所以一味的禁止只是掩耳盗铃,真正的问题并没有得到解决。笔者希望,有关部门在叫停共享电动车、严管电动车上路的同时能否意识到,这些问题出现的根本原因并非民众,而是严重缺失的公共服务逼迫民众不得不选择一种“看上去有问题”的方式去解决自身诉求。

一个很简单的例子,之前坐火车几乎人手一个充电宝,而现在这种现象正在逐渐消失,因为铁路部门已经在高铁车厢座位下提供了电源接口。同理,如果公共交通能够满足民众出行通勤需求,共享电动车的发展空间就会丧失,禁令也就没有存在的必要了。

总结:

叫停共享电动车无论是不是不得已而为之,要么抓紧时间改善公共交通条件,要么下大力气规范电动车驾驶员的驾驶行为,简单的一禁了之从来都不是解决问题的正确态度。

推荐经销商