●药不对症:一纸禁令难改当下困局

想要把目前已有的共享单车数量锁死,能否解决当下的乱局呢?从数量上而言,数量不增加只能维持当下局面;把城区内车辆分散到郊区,人的聚集效应最终还是会让分散后的车辆再次集中,或者出现郊区车辆没人用,市内车辆不够用的尴尬;乱停乱放的直接原因也并非仅仅是车辆过多。所以,一纸禁令看似猛药,但实际上哪个关键点都没打中。

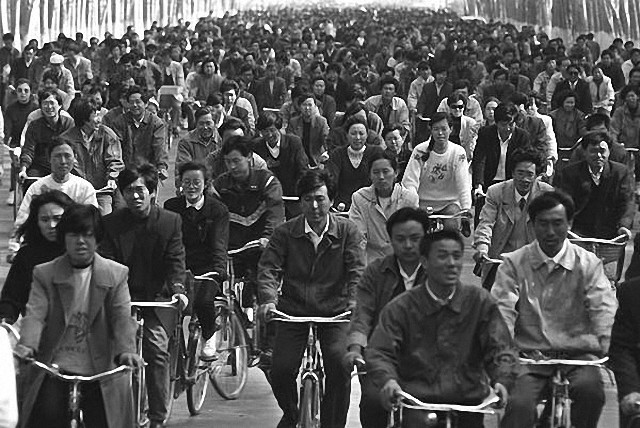

上世纪90年代几乎全民普及的自行车也能做到有条不紊

80年代到90年代,我国自行车保有量世界第一,北京上海这样的大城市基本上达到了人均一辆的程度,并且当时路网条件远不及今天这样发达,但当时上下班百万自行车大军也并没有出现今天这样的乱局,原因何在?

当时道路交通偏重自行车和公交车,所以道路设计时预留了充分的自行车停放区和专用车道,地铁和公交站点附近更是留有大面积的自行车停车区,有地儿停、有路行,自然也就不会出什么乱子。

但是90年代以后我国的道路完全偏向机动车,尤其是开放私家车市场后,原有的自行车道和停车区几乎都让位于私家车,并且这一局面至今没有太大改观,面对自行车的突然回归,自然乱象频发。

至于告知书中提出的将城区内车辆疏散到郊区来缓解乱局,恐怕也只是一厢情愿。首先郊区人口密度低,这会直接拉低车辆的使用率,而城区车辆的减少也会造成局部或者高峰期无车可用的尴尬,运营方的业绩和用户的体验都会受到不小影响。

至于乱停乱放,除了进一步完善停车区建设外,这还需要用户自觉遵守停放准则。当下大多数用户还是能够自觉地把单车规规矩矩地停放到指定地点,至少是不碍事儿的地方,但少数用户的不文明行为无形中将混乱放大,读过破窗理论的朋友应该懂得。

至于有些地方车辆停放得太多太乱,这时就需要运维人员协助处理,将多余车辆进行再分配,这也是对车辆自然流动不足的有效补充。

总结:

一纸禁令既不会缓解当下共享单车带给城市的压力,同时也无法解决自行车出行需求爆发式增长与基础设施严重不足的矛盾。病来如山倒,病去如抽丝,20年的高速发展把自行车大国曾经的辉煌压缩到了极限,现在想要治病,治标还要治本,不过显然,这一纸禁令,标本都治不好。

最后分享一则小故事。

笔者曾经听到两位交通协管员闲聊,“如果把占用非机动车道划设的停车位都拿出来放共享单车,再把那些违停的都清理了,情况肯定比现在要好,没地儿停车了,买车开车的人就少了,同时非机动车道和人行道也宽敞了,我要是有权我就这么干”。

这时另一位协管员上来搭话,“你说的也不全对,毕竟有些路段早就没有非机动车道了”。

本文属于原创文章,如若转载,请注明来源:药不对症 一纸禁令难解共享单车乱象//ebike.zol.com.cn/652/6524788.html